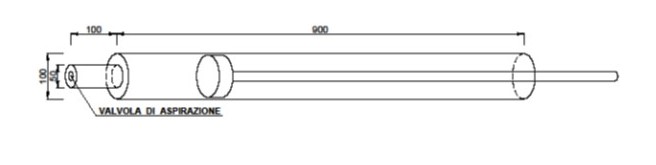

Primo apparecchio sperimentale come descritto nel Manoscritto conservato all’Osservatorio Ximeniano

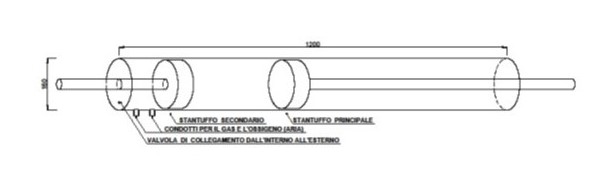

Secondo apparecchio sperimentale come descritto nel Manoscritto conservato all’Osservatorio Ximeniano

Apparecchio sperimentale come descritto nella Memoria depositata all’Accademia dei Georgofili

1851 – I primi esperimenti

A partire dal 1851, Barsanti e Matteucci iniziarono a collaborare al fine di trovare il modo di trasformare l’intuizione di Barsanti in una macchina in grado di fornire un moto continuo e regolare.

Condussero così una lunga e minuziosa serie di esperienze e misure delicate, che avevano come scopi principali quelli che essi stessi descrivono nella Memoria depositata all’Accademia dei Georgofili poco tempo più tardi:

1. Trovare il mezzo di ottenere il miscuglio detonante al miglior prezzo possibile.

2 Trasformare il moto istantaneo prodotto dalla detonazione in moto regolare, successivo, uniforme.

Gli esperimenti venivano compiuti utilizzando dei cilindri da loro progettati e commissionati alla Fonderia Pietro Benini di Firenze: la più antica nota di debito che è giunta fino a noi fa riferimento alla fornitura di tali apparecchi metallici.

La descrizione e le dimensioni sono reperibili sia nella Memoria dei Georgofili, sia nel Manoscritto Ximeniano, scritto anni dopo per riassumere tutte le fasi degli studi che avevano condotto alla realizzazione del motore.

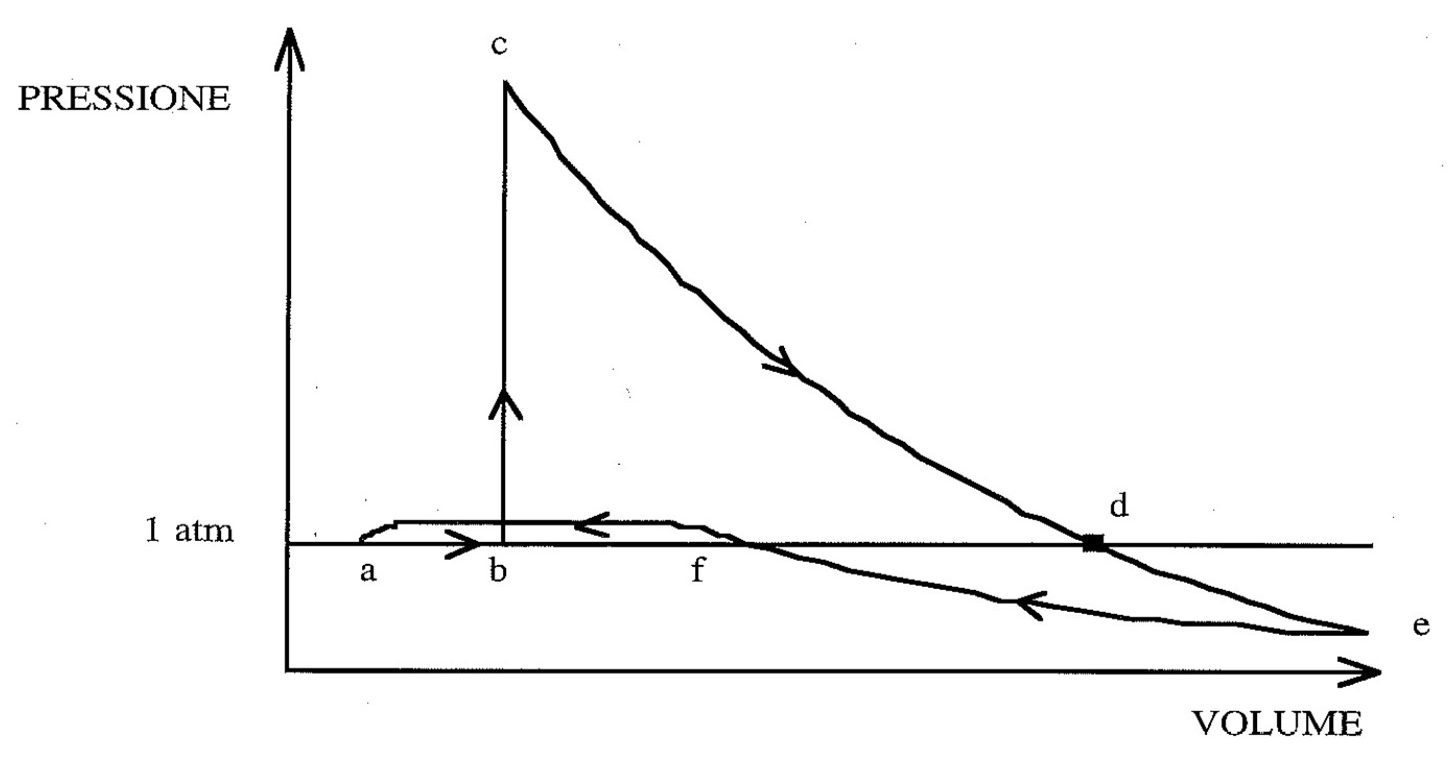

Gli esperimenti consistevano nel far esplodere il gas infiammabile con cui avevano riempito la camera del cilindro ed eseguire misure della pressione nella camera di scoppio e della fuoriuscita dello stantuffo, che consentivano di costruire diagrammi da cui si ricavava l’energia in gioco in ogni ciclo compiuto. Dall’osservazione dei risultati e dal confronto dei diagrammi ottenuti nelle diverse situazioni, i due scienziati trassero importanti conclusioni, fra le quali le fondamentali sono descritte nel Manoscritto Ximeniano:

-

Che lo stantuffo effettuava la massima parte della sua corsa in grazia della quantità di moto impressagli nel primo istante dall’esplosione; ed essendo per tal guisa obbligato a formare un vuoto non tardava ad essere arrestato dalla colonna atmosferica incidente sulla faccia esterna di esso.

-

Che a questa pressione doveva attribuirsi la corsa di ritorno.

Diagramma qualitativo pressione-volume del ciclo realizzato

dai due inventori

ing. A. Levi-Cases – Il Motore Barsanti e Matteucci – 1929